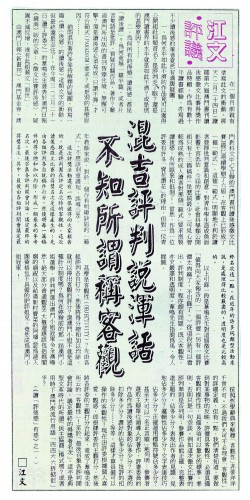

江文

在一個月前就有塗寫此文的衝動。那天(二月二十四日)讀罷第六屆澳門書刊讀後感徵文比賽得獎作品特輯,作為有數十年讀書經驗,亦寫過不少讀後感的筆者竟然有滿腹疑團:

一、 為何水平如此不濟的作品竟可以獲得公開組社科類首名?是評判走了眼?還是澳門讀書界的水平就是如此不濟?或是別的甚麼原因?……

二、 為何所有的得獎“讀後感”都是“讀後讚”?為何竟無一篇半篇,或者片言隻語是批評、質疑有關作品、著作?難道澳門所出版的書刊皆臻化境、無懈可擊?還是讀後感必須寫成“只讚不彈”才符合範式(PARADIGM)要求?或是別的甚麼原因?……

納悶混合著許多等待解釋的疑團,有寫一篇《讀〈後感〉的讀後感》這類文字的衝動,但最終還是忍住了。在今周三(三月二十一日)讀了評委之一的葦鳴先生發表於澳門日報《鏡海》版的文章:《徵文比賽評後感》,疑團不減反增,遂有此組蕪文“面世”。

由澳門日報《新書刊》、澳門基金會、澳門科教文中心合辦的《澳門書刊讀後感徵文比賽》經已連續舉辦了六屆,在客觀上已形成了一種“範式”。這種“範式”明顯地不利於讀者發揮批判意義和創意,對青年學生造成負面影響不容低估。今屆的比賽,社會科學類公開組只有十三篇稿件(是歷屆最少?)可見心智較為成熟的人成人讀者對那個“範式”要求泡製讀後感,有所厭惡和抵制了。當然,作為一位評委有許多“賣花讚花”的理由,但對一位青年教師來說,對於一個存有明顯缺陷的“範式”,不應該刻意護短,誤導公眾。

這次評奬活動還有一點很值得向大家報告的,就是評判團在評定名次時的客觀性。這次讀後感徵文比賽的得奬名次是這樣產生的:先由各組評判各自就稿件打分,然後將每一篇稿件的得分總和加以均除,形成一個基本的參考名次,最後召集各評判開會討論,議定最終的得奬者名次。其中,最後由各組評判開會議定最終名次這一點,在近年的許多同類型活動來說,是處理得比較嚴肅的,透明度也是比較高的。

以上引錄一段是葦鳴先生對這屆徵文比賽“值得向大家報告的”一個評價(另有一個評價太肉麻了,不引錄了。)從這段話可以看出,評判制度、程序頗有問題,既欠客觀性,亦欠嚴肅和透明度。葦鳴先生指鹿為馬,令人握腕。

甚麼是客觀性(OBJECTIVITY)?先由各組評判各自打分,然後將得分總和加以均除,就可以得出客觀的評分?選澳門小姐不就是這種計分制度嗎?為何在停辦前的那一屆澳門小姐選舉,評判們選出澳門小姐冠軍令全澳嘩然!絕大部分普通觀眾(大概還應該包括媽閣廟的廟祝以及祐漢新村賣菜的阿嬸)認為連入圍資格也不具備的肥胖姐兒,竟然成為澳門小姐冠軍!

按照哲學辭典來解釋“客觀性”非要洋洋千言不可。不過我們大可不必理會“客觀性”的詳細定義,但有一點,我們清楚知道,要做到對某事物的反映、評價具客觀性,必須具備客觀的操作性,具備多項可以量化的標準、準則,否則只是一句空談。例如這次徵文比賽的評判準則是否列明:參賽作品能正確、完整表達主題的,佔多少分?表現出作者的見識、見地佔多少分?邏輯性佔多少分?文字表達技巧佔多少分?正確運用標點符號佔多少分?甚至大可以“名正言順”地列明:參賽者選取主辦單位領導人的著作、評審委員的作品作為讀後感對象的佔多少分?不選的扣除多少分?讚好的佔多少分?批評的扣除多少分?……等等,這樣才算具備可以操作的客觀性!現在由評委根據個人喜愛、觀感,即根據評委的主觀打分,然後將各評委的主觀打分合起來,竟成了葦鳴先生所云的“客觀性”!至於“最後召集各評判開會討論,議定最終的得奬者名次。”這不是典型文革時代的所謂“民主協商”模式嗎?或者用時下澳門街流行用語“四四六六拆掂佢”乎?

(《讀“評後感”有感》之一)